Stadt

Wie viel schafft die Seilbahn? Förderleistung und ihre Stellschrauben

Zwischen 2004 und 2023 haben die drei größten Seilbahnhersteller POMA, LEITNER und DOPPELMAYR mehr als 60 Seilbahnlinien weltweit realisiert, die rein urban ohne touristischen Hauptzweck konzipiert sind.

Wie viele Gäste die Anlagen im Schnitt transportieren und was noch möglich wäre – dieser Fragestellung sind Klaus Erharter, Technical Director des Seilbahnherstellers LEITNER, und Paul Abed, Direktor des urbanen Seilbahnbetreibers Mexitelefericos S.A. de C.V., nachgegangen.

Ihre Erkenntnisse haben sie am Weltseilbahnkongress der OITAF in Vancouver 2024 vorgestellt.

Seilbahnen fahren meist 5 m/s

Zunächst haben beide Experten Statistiken zu Fahrgeschwindigkeit, Kabinenanzahl, Förderleistung und schräge Länge von urbanen Seilbahnen zusammengetragen: 50 Prozent der 60 errichteten Anlagen fahren mit unter fünf Metern pro Sekunde (m/s), 41 Prozent wiederum mit fünf bis sechs Metern.

Nur fünf Prozent der Seilbahnen fahren schneller als sechs Meter, drei Prozent knacken die sieben.

Paul Abed von Mexitelifericos S.A.

Die Grenze der akzeptierten Wartezeit bei Seilbahnen liegt bei etwa sieben Minuten.

Viele Kabinen sind die Ausnahme

Auch bei der Anzahl der Kabinen gibt es viele „kleine“ Anlagen: An 46 Prozent der urbanen Seilbahnseile hängen höchstens 50 Kabinen. Der Rest teilt sich auf in Seilbahnen mit 50 bis 100 Kabinen (16 Prozent), Anlagen mit 100 bis 150 Gondeln (11 Prozent), Linien mit 150 bis 200 Fahrbetriebsmitteln (16 Prozent) und Extrembeispiele mit über 200 Kabinen (8 Prozent).

3.000 Personen sind Standard

Am spannendsten ist sicherlich der Blick auf die Förderleistung: 45 Prozent der urbanen Seilbahnen transportieren zwischen 2.000 bis 3.000 Personen pro Stunde und Richtung (p/h/d), jeweils 21 Prozent verteilen sich auf kleinere (bis 1.000 p/h/d) bis mittlere Anlagen (1.000 bis 2.000 p/h/d).

Nur zehn Prozent der urbanen Seilbahnen befördern zwischen 3.000 und 4.000 Menschen, Transportkapazitäten über dieser Marke sind selten (knapp zwei Prozent).

Über fünf Kilometer sind rar

Urbane Seilbahnen sind zu einem großen Teil (46 Prozent) zwischen ein bis drei Kilometer lang; 20 Prozent sind kürzer (unter einem Kilometer), 26 Prozent sind länger (zwischen drei und fünf Kilometern). Sechs Prozent der Anlagen sind sogar über fünf Kilometer lang.

Eine höhere Fahrgeschwindigkeit verbraucht deutlich mehr Energie:

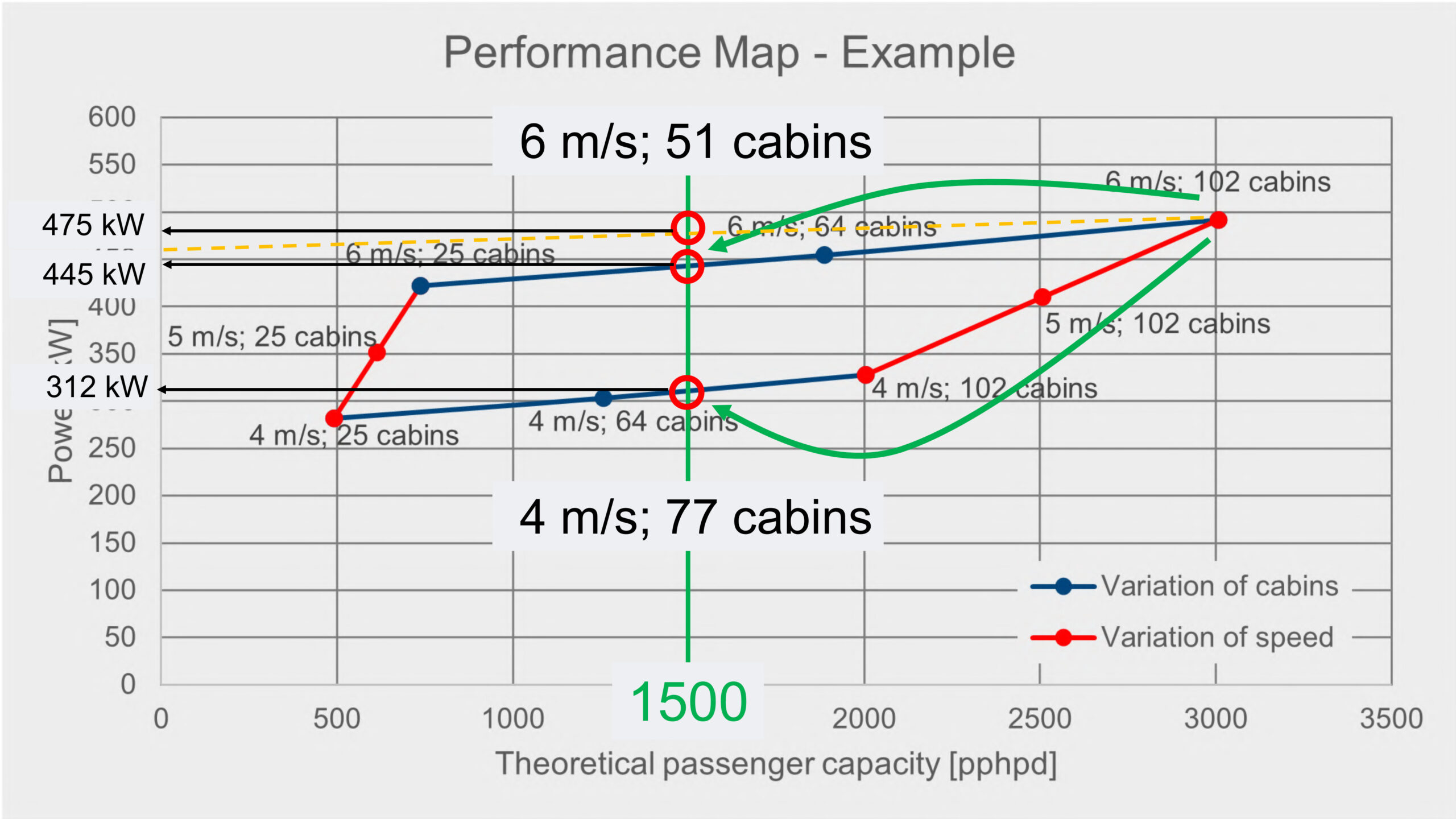

Die Anzahl der Kabinen und die Fahrgeschwindigkeit sind die größten Stellschrauben für die Förderleistung.

Fallbeispiel Linea Verde Ecatepec

Wie lässt sich angesichts dieser technischen Fakten die Transportkapazität von urbanen Seilbahnen erhöhen, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen und den Energieverbrauch ausufern zu lassen?

Dazu verließen Erharter und Abed die globale Perspektive und betrachteten die Sektion A der Seilbahn Linea Verde in Ecatepec bei Mexico City.

Diese ist rund drei Kilometer lang, fährt sechs Meter in der Sekunde und transportiert 3.000 Personen pro Stunde und Richtung. Die Auslastung hängt ab von der Tageszeit, dem Wochentag und dem typischen Werktag.

An einem gewöhnlichen Arbeitstag werden etwa 36.000 Passagiere befördert, bei einem Betriebszeitraum von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends.

Stellschrauben für mehr Effizienz

Um die Transportkapazität zu verändern, kann die Anzahl der Kabinen sowie die Fahrgeschwindigkeit angepasst werden. Die Zahl der Fahrgäste pro Kabine hat dagegen nur einen geringen Einfluss auf die Effizienz, berichtet Abed:

„Weniger als zehn Prozent des Energieverbrauchs sind tatsächlich von der Auslastung abhängig. Auch die Reduktion der Kabinen beeinflusst den Energieverbrauch kaum“.

Es sei effizienter, die Anzahl der Kabinen zu verringern, als die Anzahl der Fahrgäste pro Kabine. Eine überdimensionierte Anlage mit zu vielen umlaufenden Kabinen sei jedenfalls nicht energieeffizient.

„Dagegen hat die Fahrgeschwindigkeit einen massiven Einfluss auf den Energieverbrauch. Der Zusammenhang ist nahezu linear“, schildert Erharter.

Klaus Erharter

Der Experte von LEITNER empfiehlt, Seilbahnen so zu konzipieren, dass zusätzliche Kabinen eingehängt werden können.

Konfigurationen im Vergleich

Die beiden Experten spielten im Anschluss alternative Konfigurationen für die Sektion A der Seilbahn Linea Verde in Ecatepec durch – mit unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten und Förderleistungen. Dazu änderten sie einerseits die Anzahl der Stützen, Rollenbatterien und Kabinen.

Andererseits modifizierten sie die Länge der Stationen und die Antriebsleistung. Dadurch errechneten sie jeweils die Investitionskosten, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen.

Gesammelte Erfahrungen

Das Ergebnis: Eine Seilbahn mit der Förderleistung von 3.000 Personen pro Stunde und Richtung könnte durchaus ein tägliches Fahrgastaufkommen von 36.000 bis 40.000 Personen bewältigen. Daraus ergibt sich ein jährliches Passagieraufkommen von bis zu 12 bis 15 Millionen.

„Es gibt zwei Stoßzeiten, in denen die volle Kapazität benötigt wird. Während dieser Spitzenzeiten kann eine begrenzte Wartezeit akzeptiert werden – in Ecatepec wurden beispielsweise sieben Minuten beobachtet“, so Abed.

In Zeiten mit geringerer Auslastung ist es ratsam, die Geschwindigkeit zu reduzieren, was den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen senken kann. Wird die Geschwindigkeit von 6 m/s auf 5 m/s verringert, sinkt beides um 15 bis 20 Prozent.

„Der CO2-Fußabdruck pro zurückgelegten Passagierkilometer beträgt lediglich 24,5 Gramm und ist damit nahezu konkurrenzlos“, freut sich Erharter.

Empfehlungen

„Seilbahnen sind infrastrukturgesteuerte Verkehrsmittel, bei denen die tatsächliche Auslastung nur einen geringen Einfluss auf Investitions- & Lebenszykluskosten hat. Wir empfehlen dringend eine präzise Analyse der erwarteten Verkehrsströme“, so Erharter weiter.

Eine zu geringe Dimensionierung führe zu langen Wartezeiten und lasse sich kaum nachträglich korrigieren. Eine Überdimensionierung hingegen verursache hohe Investitions- und Betriebskosten sowie einen erhöhten CO2-Fußabdruck, schließt der Technische Leiter von LEITNER:

„Eine leichte Überdimensionierung schafft Spielraum für künftig höhere Fahrgastzahlen. Es ist ratsam, diesen Spielraum durch die Auslegung auf eine höhere Anzahl an Fahrzeugen zu schaffen und nicht über eine höhere Nenngeschwindigkeit!“